La canzone preferita da papa Leone XIII

Ho sempre riflettuto sulle metodologie e le strategie da adottare durante le mie ricerche sul campo; indagini che hanno riguardato narrazioni e testimonianze di paesaggi, di luoghi, di storie di vita, con l’obiettivo di comprendere le traiettorie e le tracce dei differenti contesti culturali. L’etnografia mi ha dunque condotto a fare ricerca “a casa mia”, nel paese natio, in un percorso a ritroso che ha portato riflettere sul mio vissuto personale, sulle radici della mia famiglia e sulla storia di Conversano.

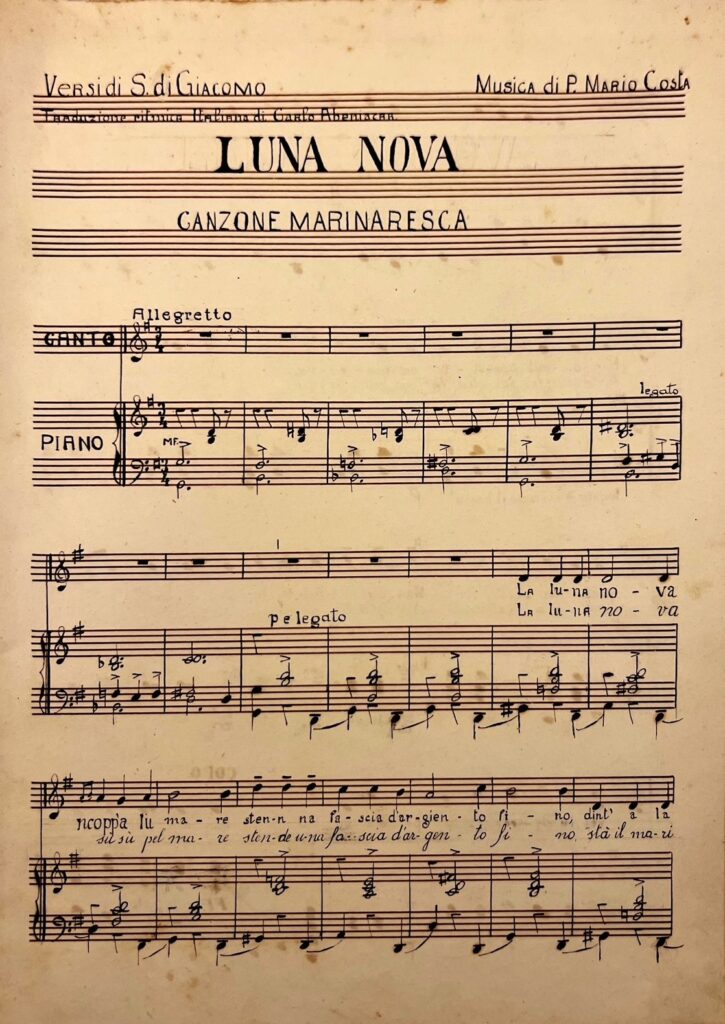

Per questo motivo non sorprende riscontrare nel patrimonio documentale dell’ADC – Archivio Diocesano di Conversano documenti più strettamente legati alla cultura popolare: infatti abbiamo ritrovato nel fondo musicale uno spartito recante luogo e data (Taranto, 27 aprile 1914), per uso di Alberto De Sanctis. Si tratta di un celebre componimento scritto dal poeta e drammaturgo napoletano Salvatore Di Giacomo, considerato tra gli artefici dell’epoca d’oro della canzone napoletana e autore di numerose poesie dialettali, e musicato da Pasquale Mario Costa, celebre compositore di origine tarantina, intitolato Luna Nova, conosciuto anche come “Canzone Marinara”. Tra i componimenti più celebri di Di Giacomo non si può non citare la poesia “Strunz”, letta in classe dal maestro Sperelli, interpretato da Paolo Villaggio, nel celebre film “Io speriamo che me la cavo” di Lina Wertmüller, tratto dall’omonimo libro di Marcello D’Orta del 1990.

Il documento è raccolto in una elegante copertina ove è raffigurata una striscia di terra dal quale si scorge il mare solcato da una barca con due persone, probabilmente una coppia di innamorati, e sulle sponde opposte sovrasta uno spicchio di luna; la singolarità dello spartito risiede non tanto nell’essere manoscritto, quanto per la presenza sotto le parole di Di Giacomo della trascrizione ritmica in lingua italiana a cura di Carlo Abeniacar, fotografo, avvocato e giornalista di origine francese (il cui vero nome era Charles Abeniacar).

Si riporta la trascrizione del testo in napoletano e italiano:

La luna nova ncopp’a lu marestenne na fascia d’argiento fino; dint’a la varca nu marenare quase s’addorme c’ ’a rezza ’nzino…

Nun durmí, scétete, oi marenà, votta ’sta rezza, penza a vucà! Nun durmí, scétete, oi marenà, votta ’sta rezza, penza a vucà!

Dorme e suspira stu marenare, se sta sunnanno la nnammurata…Zitto e cuieto se sta lu mare, pure la luna se nc’è ncantata…

Luna d’argiento, lass’ ’o sunnà, vaselo nfronte, nun ’o scetà…

Luna d’argiento, lass’ ’o sunnà, vaselo nfronte, nun ’o scetà…

Comme a stu suonno de marenaretu duorme, Napule, viat’ a tte! Duorme, ma nzuonno lacreme amaretu chiagne, Napule!… Scétete, scé’!…

Puozze na vota resuscità!… Scétate, scétete, Napule, Na’!…

Puozze na vota resuscità!… Scétate, scétete, Napule, Na’!…

La luna nuova, sul mare, stende una fascia d’argento pregiato. Nella barca, il marinaio, quasi si addormenta con la rete in grembo.

Non dormire, svegliati, o marinaio, getta questa rete, pensa a remare! Non dormire, svegliati, o marinaio, getta questa rete, pensa a remare!

Dorme e sospira questo marinaio, sta sognando la fidanzata. Zitto e tranquillo è il mare, anche la luna si è incantata.

Luna d’argento, lascialo sognare, bacialo in fronte, non lo svegliare.

Luna d’argento, lascialo sognare, bacialo in fronte, non lo svegliare.

Come un sonno di marinaio, tu dormi, Napoli, beata te. Dormi ma, nel sonno, lacrime amare, tu piangi Napoli, svegliati, svegliati!

Possa una volta resuscitare. Svegliati, svegliati, Napoli!

Possa una volta resuscitare. Svegliati, svegliati Napoli!

Il brano è stato scritto nel 1887 ed è considerata l’opera che ha consolidato definitivamente il sodalizio Di Giacomo-Costa nella scena canora partenopea. La canzone, all’apparenza leggera e semplice, nasconde nei versi del placido canto marinaresco un messaggio celato ed importante: nella prima parte l’autore evoca la scena di un pescatore che, cullato dalle onde nella notte stellata, si addormenta sulla sua barca in mare aperto, intento a pensare alla donna amata e dimencando perfino di gettare la rete da pesca. Facendo uso delle ripetizioni, Di Giacomo culla l’ascoltatore nella stessa monotomia per poi utilizzare il medesimo espediente al fine di esortare il pescatore a svegliarsi e ritornare alla realtà. Nella seconda parte della canzone lo scenario viene riprodotto nuovamente, ma stavolta è la città di Napoli ad essere protagonista: il tono è decisamente meno ironico e più apprensivo, con l’autore che sprona la città a scuotersi dal suo torpore.

Quello che emerge è dunque una critica sociale verso una città che, come la notte del pescatore, era ricca di bellezza e vivavicità culturale, ma che a seguito dell’annessione al Regno d’Italia si era lasciata andare in modo passivo verso il declino economico, la crisi sanitaria e la corruzione, manifestandosi al resto d’Italia come una città in decadenza e covo di briganti.

Il brano fu performato per la prima davanti al pubblico durante una serata di commedia musicale organizzata al teatro “La Fenice”, in occasione dello sgombero delle suore dal Convento delle Pentite. L’evento inizialmente fu un totale disastro per l’impresario, poiché tutte le canzoni vennero fischiate, ma l’ultimo brano presentato, “Luna Nova”, fece balzare in piedi il pubblico presente, salvando lo spettacolo.

Il brano ebbe così tanto succeso che arrivò addiritura negli ambienti del Vaticano, e si dice che fosse una delle canzoni preferite da Papa Leone XIII (1878-1903), dantista e fine latinista, portandolo spesso a chiedere al Cardinale Hohenlohe di suonarla al pianoforte ogni volta che poteva. Tra le interpretazioni più note di questo brano sono da menzionare quelle di Beniamino Gigli, Carlo Buti, Francesco Albanese, Fausto Cigliano e Mario Gangi, Giacomo Rondinella, Claudio Villa e Roberto Murolo.

Michele Claudio Masciopinto